前回の投稿した「輸送箱の目的と重要性」にてバーコードについて触れましたが、本日は少し詳しくご説明させていただきます。

商品にはバーコードが必要?

お客様から「商品にはバーコードが必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。

スーパーやコンビニなど、私たちが日常的に利用する店舗では、レジで商品のバーコードを読み取ることで会計が進みます。

そのため、「商品には必ずバーコードを付けなければいけないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、必ずしもそうではありません。

例えば、自社サロンでの店頭販売や、自社運営のECサイトから直接商品を発送する場合など、物流を外部に委託しない場合には、バーコードがなくても販売は可能です。

委託物流ではバーコードが必要なことも

逆に、物流業務を外部に委託する場合には注意が必要です。

物流倉庫に商品を預けて、集荷・発送などの業務を代行してもらう場合、多くの倉庫では商品管理にバーコードが使用されています。

バーコードがないと受け入れを断られるケースもあるため、事前の確認が重要です。

現在は自社出荷のみで対応していても、将来的に物流委託を検討されている場合は、早めにバーコードの導入を検討しておくと安心です。

バーコードの種類

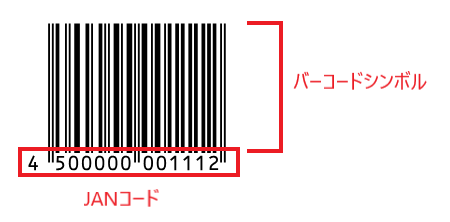

一般的に「バーコード」と呼ばれるものは、JANコード(8桁または13桁)と、それを視覚的に表したバーコードシンボル(いわゆるバーコード)を組み合わせたものです。

この形式は「一次元シンボル」と呼ばれ、世界中で広く採用されています。

近年では、QRコードやデータマトリクスといった二次元コードの利用も拡大しています。電子決済などで利用された方も多いのではないでしょうか?

バーコードの仕組み

バーコードとは、白と黒の縞模様で構成されたシンボルを、光の反射率の違いで機械が読み取れるようにしたものです。

13桁のJANコードが使用されることから、「GTIN-13(Global Trade Item Number)」とも呼ばれます。

この13桁の数字は、以下の要素で構成されています:

- 事業者コード(9桁)

各国のGS1加盟組織が、企業ごとに設定・貸与するコード。

日本の事業者コードは、先頭2桁が「45」または「49」で始まります。 - 商品アイテムコード(3桁)

どの商品かを識別するためのコードで、各事業者が自社の商品ごとに設定します。 - チェックデジット(1桁)

コードの誤読を防ぐために、定められた計算式で算出される確認用の数字です。

例:以下は架空のJANコードを例にした構成です

- 450000000:企業コード(事業者ごとに決められた数字)

- 111:商品アイテムコード(事業者で設定する数字)

- 2:チェックデジット(計算式で導かれる数字

※この例は説明用に作成した架空のコードであり、実際のチェックデジットの計算とは一致しません。

バーコードを取得するには?(GS1への加入)

実際にバーコードを導入する際には、「企業コード(事業者コード)」の取得が必要です。

日本では、GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)に登録申請し、登録料を支払うことで発行されます。

また、年間の更新料も発生しますので、更新手続きを忘れないようにご注意ください。

おわりに

今回は、物流のインフラとも言われる「バーコード」についてご紹介しました。

バーコードを使用するには、いくつかのルールや注意点があります。

データ作成などで不安がある場合は、営業担当がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。